予定から30分押しで、ようやくの休憩時間。

レオンはほっと息を吐いて、結んでいた髪を解いた。

柔らかな濃褐色の髪が流れて落ちて、結んだ癖を直すように手櫛で簡単に梳いて置く。

撮影の間に着て脱いでを繰り返した服は、脱ぐ度に全てきちんと畳んでテーブルに戻している。

スタッフからは適当に置いてくれて良いと言われているのだが、これはレオンの癖だ。

潔癖症ではないけれど、だらしのない行動をして弟に悪い癖をつけてはいけない────父がズボラな所があるので、尚の事兄である自分がしっかりしなければ、とも思う。

そんな努力の甲斐あってか、スコールは今の所、兄に似て整理整頓をきちんとする癖を根付かせつつある。

そんな弟を、随分長い時間、待ち惚けにさせてしまった。

同じ空間にいるとは言え、仕事となるとまるで構ってやれない。

家に一人で残すよりはと思って連れて来たが、結局、寂しい想いをさせてしまったか。

(後半は早めに終わると良いんだが)

この空き時間は、撮影合間の一服であるから、まだ仕事は終わりではない。

夕飯の時間が遅くならない内に済んでくれるのが一番良いが、今日のこの調子ではどうなる事やら。

一先ず、この貴重な休憩時間を無駄にはするまい。

レオンは高価そうなアクセサリー類を手早く外すと、弟の待つスタジオ隅のテーブルに向かい、

「………スコール?」

そこにいた子供の姿に、レオンは目を丸くした。

濃褐色の髪、青灰色の瞳、何よりも見間違う事のない弟の顔。

スタジオ入りしたばかりの時の、怯えたような表情はなく、飴やクッキー、ジュースを貰ってすっかりリラックスしている様子。

それは良い、ずっと怯えて縮こまっているより、その方がレオンとしても安心できる。

────が。

「スコールちゃん、クッキーおいしい?」

「うん」

「こっちも美味しいよ~。あんこ好き?」

「すき」

「あーん」

「んぁ」

「もー可愛いなぁ」

沢山の女性スタッフに囲まれている子供は、すっかり可愛がられている。

お菓子やジュースも手ずから食べさせて貰っていて、完全に雛鳥状態だった。

それは良い。

スコールが可愛がられるのは、レオンも嬉しいと思う。

……だがしかし。

ふわふわ、ひらひら。

スコールが動く度に揺れる、薄いレースの飾り袖に、所々で小さくきらきらと光るラメ。

濃褐色の柔らかな髪は、常のように無造作に首下にかかってはおらず、頭の後ろで小さく結い上げられている。

結われた髪を結んでいるのは、先程レオンが撮影の時に使っていたような味気ないゴムではなく、淡い色の可愛らしいリボン。

ふわふわ、ひらひら。

淡色のリボン。

その姿は、レオンが連れて来た弟の格好とは、似ても似つかず、けれども間違いなく、其処にいるのは自分が大切にしている弟で。

「────お兄ちゃん!」

振り向いた蒼色が、嬉しそうに輝いた。

ぴょんっとパイプ椅子から飛び降りて、とてとてと駆け寄ってくる姿は、やはり紛れもない弟のもの。

ぎゅっと腰に抱き着いて来た子供の体温も、やはり、レオンの体に馴染んだ弟のもの。

だと言うのに、何故。

何故この子は沢山のレースがついた、可愛らしいスカートの服を着ているのだろう。

これはどう考えても、女の子が着るものだ。

「あのね、あのね、お兄ちゃん。僕、良い子してたよ」

「あ……ああ。うん。そうだな」

良い子で待ってたんだよ、と言うスコールに、レオンは半ば呆けながら頷いて、スコールの頭を撫でた。

そんなレオンの茫然とした様子に、スコールを囲んでいた女性スタッフ達が楽しそうに言った。

「可愛いでしょ?スコールちゃん」

「退屈しちゃってたからねー、ちょっと暇潰しにお着替えしてみたの。短パンでお膝見えてるのも可愛いけど、やっぱりこういう格好させてあげなくちゃ」

「あ、あの……」

楽しげに言う女性達に、レオンは狼狽した。

いや、あの、と何度も声をかけようとするが、彼女達はまるで聞いていない。

あっちの服の方が可愛かったんじゃない、あのカチューシャも、それよりもっと他の、と盛り上がっている。

男が割って入れるようなテンションではない。

どうしよう、と立ち尽くすレオンの手を、くいくいと小さな手が引っ張った。

視線を落せば、見上げて来る大きな蒼い瞳。

「あのね、お姉ちゃんたちに着せてもらったの。にあう?僕、ヘンじゃない?」

「あ…うん、いや……変じゃない、よ」

レオンの言葉に、スコールの表情がぱぁあ、と明るくなる。

嬉しさを表すように、スコールの白くて丸い頬がほんのりと赤らんだ。

(変じゃない。変じゃないが……)

この場合、変じゃないのが変、なのだろう。

恐らく、習い事の発表会の日などに着せて貰うような、子供向けのドレス服なのだろう。

多分、前の撮影で使われた服が、このスタジオの隅に預けられていて、女性スタッフ達はそれを使ってスコールを着替えさせたのだ。

淡い色の服とリボンは、濃褐色の髪と、白い肌のスコールによく似合っていて、流石ファッション雑誌の撮影スタッフと言った所だろうか。

しかし、彼女達は根本的な所を勘違いしている。

だって、スコールは弟だ。

男の子だ。

それなのに、レースやフリルのスカートの服。

「……スコール、その……スカート、嫌じゃないか?」

「ん、と……ちょっとスースーする」

「嫌じゃない?」

「うん。だってこれ、エルお姉ちゃんとおそろいだもん」

にこにこと嬉しそうに言ったスコールに、レオンは思い出した。

何度か仕事を終えて家に帰った時、エルオーネがスコールに自分の服を着せていた事を。

(そう言えば、あの時も嫌がったり恥ずかしがったりしてはいなかったな……)

寧ろ、何処か楽しそうだったような。

Tシャツにジーンズや短パンと言った格好ばかりが目立つの男の子の服に比べ、女の子の服はバリエーションが多い。

スコールにとっては、色んな服を着せて貰えて、純粋に楽しかったのかも知れない。

何より、エルオーネが楽しそうにしていたので、スコールにはそれが一番で、“男の子はスカートを履かない”と言う考えは浮かばなかったのだろう。

その結果が、これ。

お姉ちゃんとおそろい、と言って嬉しそうに笑う“弟”。

どうしよう、とレオンはしばらく考えていたが、

(……まあ、いいか)

まだ小学一年生だし、体格的にも男女の境はまだ曖昧な頃だし、本人も今の所は嫌がっていないし。

似合っていると言うのは、別に悪い事ではあるまい。

スタッフ達も、退屈だったスコールの気を紛らわせる為にしてくれた事だ。

仕事で弟に構ってやれなかったレオンがどうこう言える立場ではない。

「ふぁ」

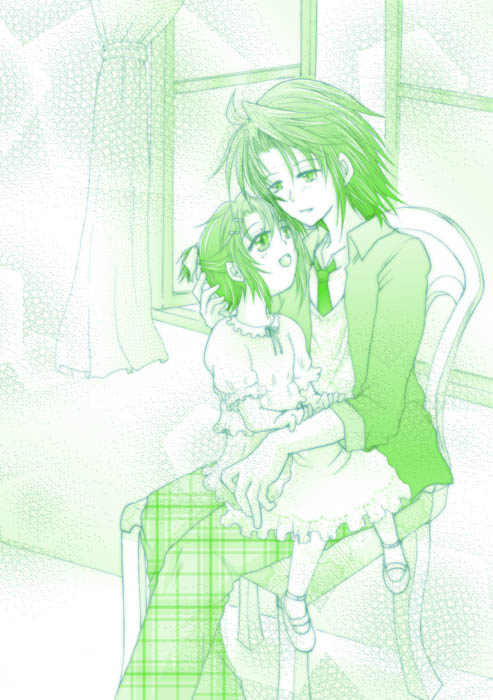

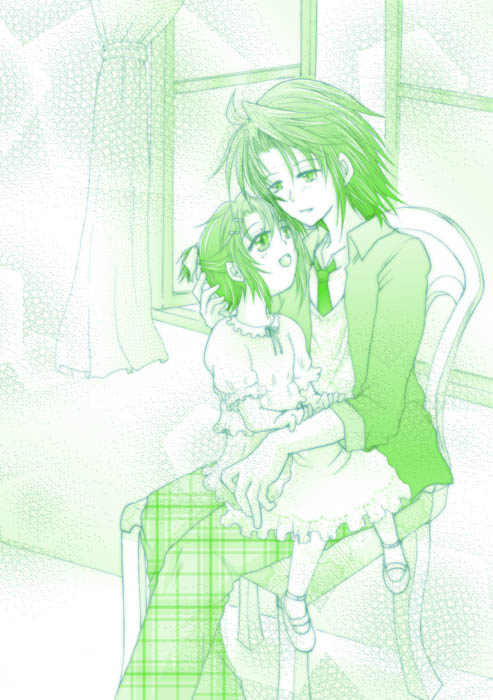

レオンはスコールを抱き上げた。

成長期真っ最中とは言え、スコールはまだまだ小柄で、レオンは高校一年生。

体格の差ははっきりしていて、抱き上げるのも苦にはならない。

空いていたパイプ椅子に座って、膝の上にスコールを下ろす。

落ちないように背中や膝に手を添えてやれば、小さな手がレオンの腕に重ねられる。

「お兄ちゃん、お仕事おしまい?」

「いいや、ちょっと休むだけ。終わるのはもうちょっと後だよ。お腹空いたか?」

「ううん。あのね、このクッキーね、おいしいよ。お兄ちゃんにあげる」

「ああ、ありがとう。そうだ、半分こするか」

「うん」

スコールが渡してくれたクッキーを二つに割って、大きな方をスコールへ。

小さい方の欠片をレオンが齧ると、スコールは嬉しそうに笑った。

あっ、とスコールが何かを思いついたように声を上げる。

どうしたのかと見ていると、スコールはクッキーの欠片を更に二つに割って、

「お兄ちゃん、あーん」

小さな指にクッキーを持って差し出すスコールに、レオンは口を開けた。

はい、と言って、スコールがクッキーをレオンの口の中へ。

レオンもスコールと同じように、小さな欠片をまた二つに割って、大きな方をスコールに差し出した。

「お兄ちゃん、おいしい?」

「ああ。ほら、スコールも。あーん」

「あーん」

ぱく、とスコールがレオンの指ごとクッキーを食べる。

「美味しいか?」

「うん!」

もぐもぐとよく噛んで、きちんと飲み込んでから、スコールは頷いた。

頭の後ろで、淡い色のリボンがふわふわと揺れる。

「お兄ちゃん、おしごとしてるの、かっこいいね」

「そうか」

「おしごとしてるお兄ちゃん、好き。大好き」

真っ直ぐに見上げて来る弟の言葉が、レオンには嬉しくて堪らない。

構ってやれなくて寂しい想いをしていないか、家でも帰るのが遅くて寂しがっていないか、といつも気になっていた。

けれど、こんな風に思っていてくれたのかと知ると、胸の奥が温かくなる。

「夕飯、スコールの好きなものにしような」

「ほんと?」

「ああ。何か食べたいもの、あるか?」

「んとね、えっとね、えっとねー……」

無邪気に食べたい物について考えるスコール。

そんな弟を見つめるレオンの瞳は、何処までも優しく澄んでいる。

仕事をしている時、カメラに向かっている時の表情は其処にはない。

カメラのシャッターが落ちる音が鳴る。

そこに映っていたのは、唯一無二の大切な存在である弟にだけ向けられる、愛しい弟を想う、優しい兄の姿だった。

仕事用と平時で全然表情が違うレオン。

一番の優しい笑顔は、弟だけのものです。

この写真は幻の一枚となって、数年後、レオンが売れっ子俳優になった頃、デビュー当時のあの頃大暴露的な番組で初出しされる事となるのですw